探讨关于'你的奶好大让我揉揉吃奶'的敏感话题:社会观念与个人隐私的边界在哪里?

争议背后的核心矛盾:性暗示与隐私侵犯

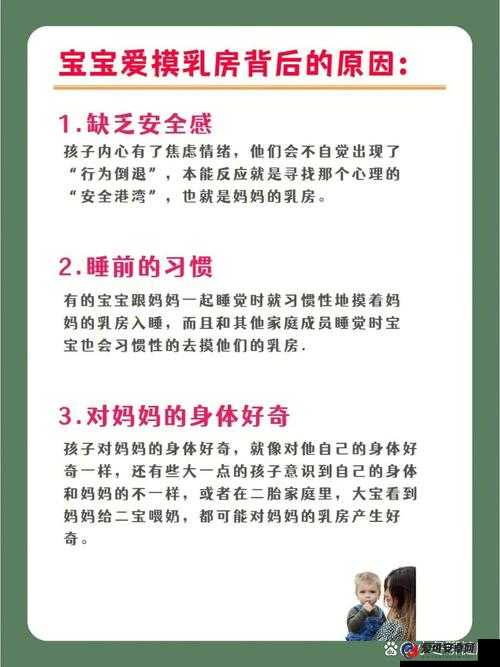

“你的奶好大让我揉揉吃奶”这类言论近期引发广泛讨论。此类表达虽以“玩笑”或“调侃”形式出现,但本质上涉及对他人身体隐私的冒犯。争议的核心在于:当个体在公共场合或社交互动中发表带有性暗示的言论时,社会应如何界定其行为性质?是个人自由表达,还是对他人隐私权的侵害?

这一问题折射出社会观念与法律规范之间的模糊地带。一方面,部分人认为此类言论属于“无伤大雅”的玩笑;被冒犯者往往感到人格尊严受损。例如,中国民法典明确规定自然人享有隐私权,任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人隐私。法律条文在具体案例中的适用仍存在争议。

法律与社会观念的交锋

法律对性骚扰的定义通常包含“违背他人意愿、以言语或行为进行性暗示”等要素。例如,妇女权益保障法第四十条明确规定,禁止通过言语、文字、图像等方式对女性实施性骚扰。现实中的难点在于如何界定“违背意愿”与“主观感受”。

以“揉揉吃奶”为例,若此类言论发生在熟人之间,可能被部分人视为“亲密互动”,但若对象为陌生人,则可能构成骚扰。这种差异反映出社会观念的分歧:部分群体对性暗示言论的容忍度较高,而另一部分群体则强烈要求法律介入。

隐私权保护的现实困境

隐私权的核心在于个体对自身信息的控制权。在社交网络高度发达的今天,个人隐私边界的维护面临多重挑战。例如,社交平台上公开的言论可能被恶意解读或断章取义,导致当事人陷入争议。

文化差异也影响隐私权的界定。在中国传统文化中,身体隐私尤其是女性身体常被视为敏感话题。公开讨论或评价他人身体特征更容易引发道德谴责。部分新兴文化(如网络亚文化)倾向于解构传统禁忌,主张更开放的表达方式。这种文化冲突加剧了隐私权保护的复杂性。

构建边界:法律、技术与公众意识的协同

1. 法律明确性:需进一步细化性骚扰与隐私侵权的法律定义,例如通过司法解释明确“性暗示言论”的判定标准,避免因模糊性导致执法困难。

2. 技术手段辅助:社交平台可通过关键词过滤、用户举报机制等技术手段,及时拦截或删除不当言论。例如,微博、抖音等平台已建立针对骚扰内容的人工智能识别系统。

3. 公众意识提升:通过教育普及隐私权的重要性,强调“尊重他人身体自主权”是社会交往的基本准则。例如,学校与企业可开展反性骚扰培训,强化公民的责任意识。

争议背后的深层思考

“性暗示言论”引发的争议不仅关乎法律与道德,更反映了社会对个体权利认知的演变。随着女性权益意识的觉醒,公众对隐私侵犯的敏感度逐渐提高。例如,近年来的“MeToo运动”推动了对性骚扰行为的零容忍态度。

过度强调“政治正确”也可能导致言论自由的收缩。如何在保护隐私权的避免对正常社交互动的过度限制,仍需社会各界的理性探讨。

典型案例分析

2021年,某地法院审理了一起因网络言论引发的隐私权纠纷案。被告在社交媒体发布“想摸你的胸”等留言,原告以侵犯隐私权为由提起诉讼。法院最终认定被告言论构成性骚扰,判决其公开道歉并赔偿精神损失费。此案成为法律介入隐私保护的标志性案例,也为类似争议提供了参考依据。

未来方向:平衡权利与自由

隐私权与言论自由的冲突并非不可调和。关键在于建立清晰的边界:一方面,法律需为受害者提供有效救济途径;公众需培养尊重他人隐私的自觉性。例如,在公共场合避免评论他人身体特征,在社交互动中保持适当距离。

技术发展也为隐私保护提供了新思路。例如,区块链技术可用于加密个人数据,防止未经授权的传播;人工智能可辅助识别并屏蔽骚扰信息。技术手段需与人性化管理结合,避免机械化处理引发误判。

结语之外的行动呼吁

隐私权保护不仅是法律议题,更是社会文明的体现。当个体在享受言论自由的需时刻警惕自身行为是否越界。唯有通过法律规范、技术手段与公众意识的共同提升,才能在社会观念与个人隐私之间找到平衡点。