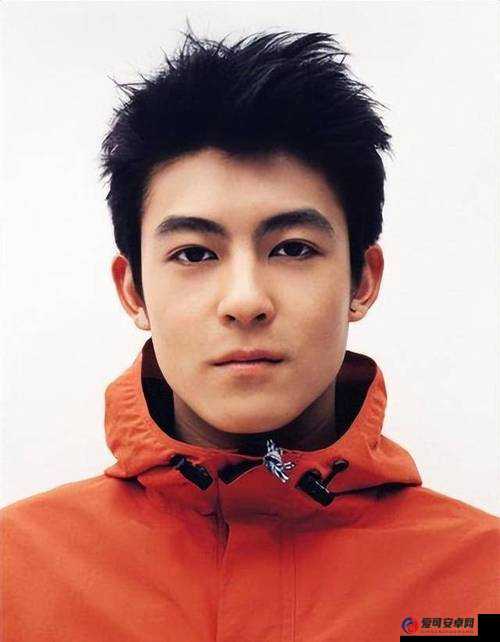

2008陈冠希照片大全为何引发全网关注?其背后有何故事与秘密?

2008年初春,一场突如其来的数码风暴席卷整个华语世界。超过1300张私人照片的泄露,将陈冠希、张柏芝等当红艺人推向舆论深渊。这场被网民戏称为"照片门"的事件,不仅创下中文互联网单日搜索量破亿的纪录,更在司法、伦理、技术三个维度撕开了娱乐圈的隐秘幕布。

数码时代的隐私绞杀

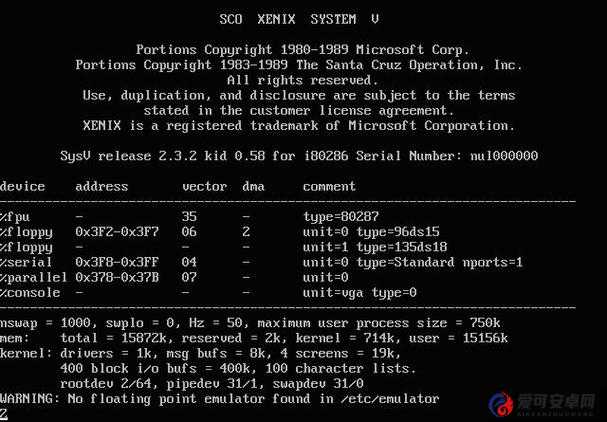

照片泄露的导火索源自一台送修的笔记本电脑。当年陈冠希将存有私人影像的电脑交给助理处理,却在维修过程中被技术人员恢复出被删除的敏感文件。这个细节暴露出两个致命漏洞:彼时公众对数码隐私的认知几乎为零,艺人团队更缺乏基本的数字资产管理意识。

更值得玩味的是传播路径。照片最早出现在香港高登论坛,8小时内就通过QQ群、BT种子裂变式扩散。当时正值内地宽带普及元年,全国网民数量突破2.5亿大关,但网络监管体系尚未健全。这种病毒式传播让照片在72小时内覆盖90%以上的中文网络社区,香港警方在案发48小时后接到的报案,早已错过最佳拦截时机。

资本市场的黑色幽默

事件爆发后,英皇娱乐股价单日暴跌12%,涉及艺人的代言合约在48小时内蒸发超2亿港元。但鲜为人知的是,某国际投行在此期间大举买入娱乐板块股票——他们预判这场丑闻将倒逼行业建立更规范的艺人管理制度。事实证明这个判断精准:次年香港演艺人协会修订章程,新增"数字隐私保护"专项条款;内地四大经纪公司集体引入数字内容审计系统。

更有意思的是技术暗战。某杀毒软件厂商连夜推出"照片清除工具",实际是利用哈希值匹配技术屏蔽特定文件。这个功能上线首日就带来300万新增装机量,开创了互联网危机营销的经典案例。而在暗网世界,黑客组织将陈冠希的英文名"Edison"设为勒索病毒密钥,迫使全球超过5万台电脑中招。

司法困局与社会撕裂

香港警方以淫秽及不雅物品管制条例起诉发布者,最终8人获刑的判决却引发巨大争议。法律界注意到,涉案照片中超过60%拍摄于非公开场所,本应适用个人资料(隐私)条例,但该法条在数字取证环节存在致命缺陷。这种法律滞后性直接推动了2012年香港电脑资料罪案条例的修订,新增"数字隐私侵犯"独立罪名。

道德批判呈现戏剧性分裂。平面媒体用整版篇幅谴责当事人,网络社区却掀起"求种"狂潮。某门户网站的调查显示,18-25岁网民中,43%认为这是私人行为不应批判,27%承认下载过照片。这种代际认知鸿沟,恰好印证了社会学家李银河的论断:"照片门是传统伦理观与数字原住民价值观的首次正面碰撞。"

风暴中心的沉默者

在舆论漩涡中保持缄默的陈冠希,事发前正在筹备个人潮牌CLOT的纽约首秀。这场意外让品牌发布会变成道歉会,却意外打开欧美市场——美国潮牌圈将他的遭遇视为"反抗主流"的另类标签。CLOT在事件次年实现380%的业绩增长,这种黑色幽默的商业转化,至今仍是商学院研究的经典案例。

更隐秘的影响在文化层面。照片泄露前一个月,陈冠希刚完成电影跳出去的拍摄。这部由冯德伦执导的作品最终因舆论压力雪藏三年,间接导致香港电影界失去开拓都市爱情片新路线的机会。而张柏芝被迫辞演尔冬升的新宿事件,则让章子怡意外获得进军国际影坛的关键跳板。

数据废墟里的文明拷问

当我们回望这场风暴,真正需要审视的不是照片本身,而是其揭示的数字文明困境。那个装着私人记忆的移动硬盘,就像打开潘多拉魔盒的密钥,释放出人性窥私欲与技术破坏力的双重恶魔。在AI换脸技术泛滥的今天,当年那些模糊的照片,已然演变成更可怕的数字利维坦。

这场风波留下的终极警示,远比我们想象得更深远:当每个人的生活都变成可存储、可恢复、可传播的数据包时,守护数字人格尊严的防火墙,必须建立在技术之前。